项目名称:陕西富平石川河流域旧石器时代遗址群

发掘时间:2022年-2024年

发掘地点:陕西富平石川河流域

发掘单位:陕西省考古研究院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、南京大学地理与海洋科学学院、渭南市博物馆、富平县文化和旅游局

项目负责人:张改课

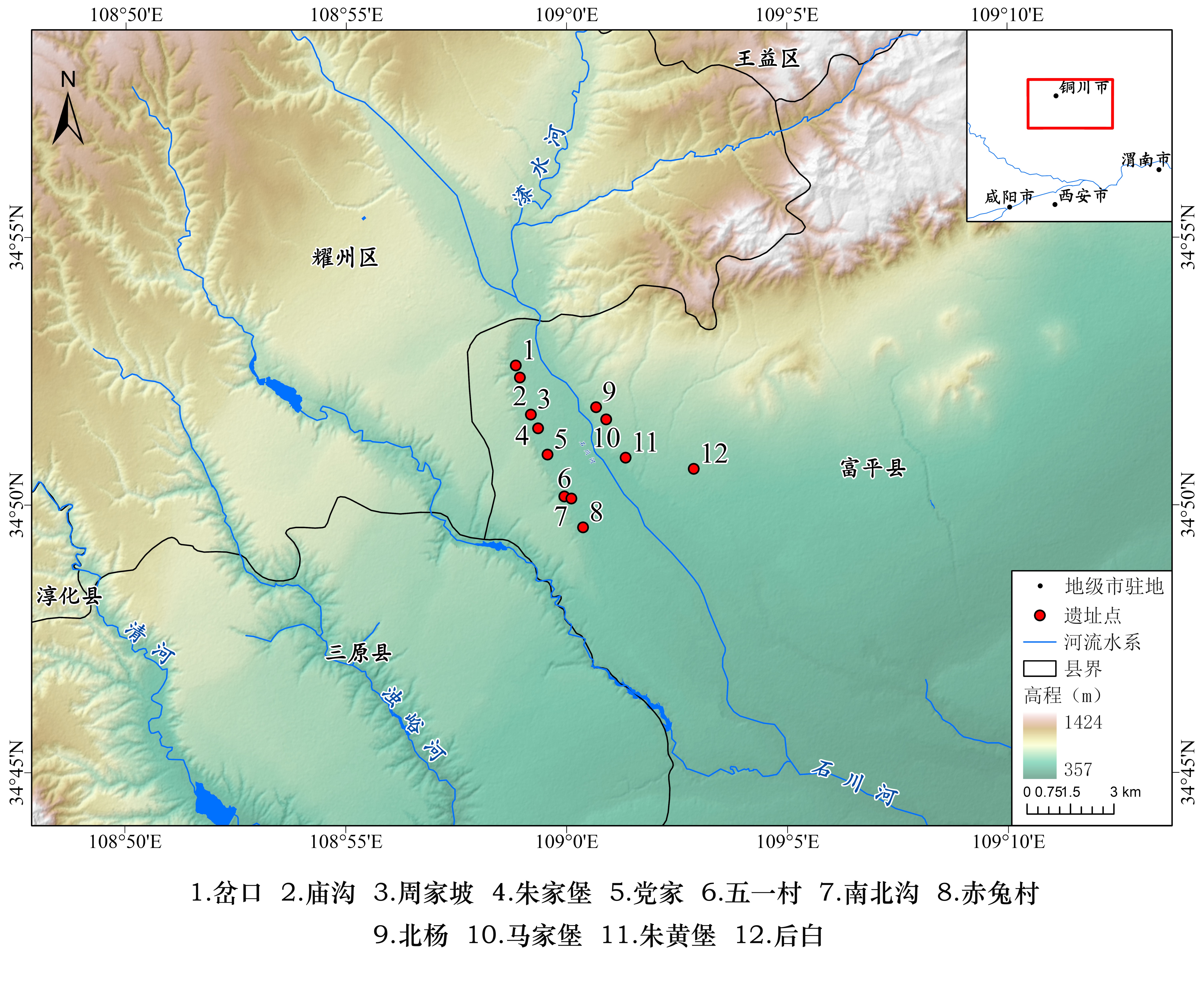

2022-2024年,本项目在陕西中部、渭河北岸一级支流石川河流域(富平段)新发现12处旧石器遗址,并对其中的朱黄堡遗址进行了考古发掘,这是该区域首次发现和发掘旧石器时代遗址。

一、工作理念与方法

本次工作坚持大范围系统调查与小范围科学发掘的相结合的理念,在田野工作开展期间,同步开展地貌、环境、测年、三维扫描建模等多学科研究工作。

在田野考古工作中,确立了以石川河中游沿岸梁峁沟谷地带为重点区域,以考古学、地貌学、年代学等多学科方法紧密融合为手段的总方针,重视剖面观察,强调系统调查,全面采集遗物,并进行系统的地貌学、黄土地层学观察和光释光测年。在考古发掘中,将旧、新石器时代遗址的发掘方法进行了有效结合,全面记录出土遗物的三维坐标和产状信息,对出土的堆积物全部过筛,重点单位进行浮选、筛洗。

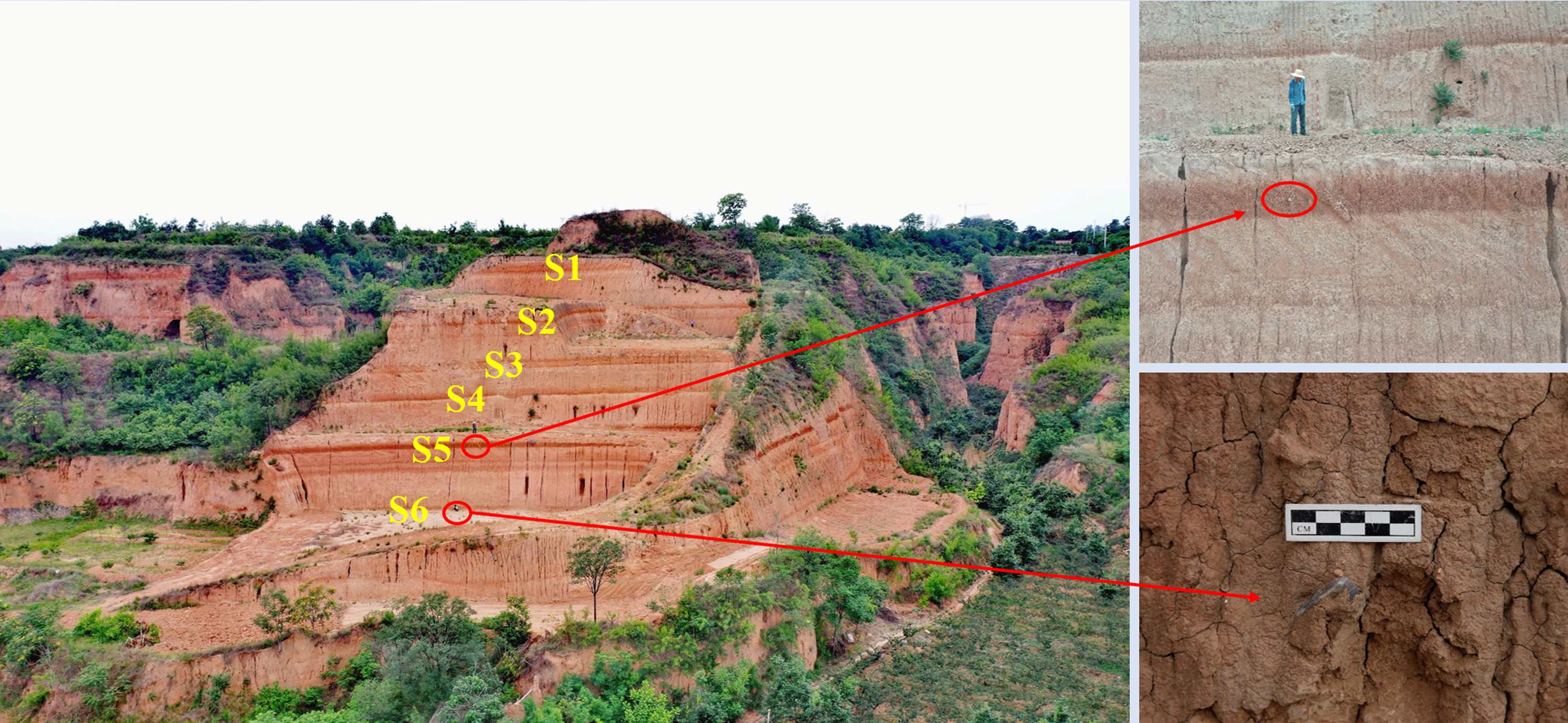

二、地层与年代

石川河右岸周家坡、庙沟等8处遗址的石制品主要埋藏于石川河第三级阶地上覆的S6古土壤层至L1黄土层中,几乎各个时期的地层中均有石制品发现,其中S1、S2、S5古土壤层和L1黄土层中发现的石制品相对更为丰富。依据黄土-古土壤序列可知其年代约在距今60多万年至3、4万年之间。

石川河左岸4处遗址均位于第二级阶地部位,以朱黄堡遗址最具代表性,该遗址累计发掘900余平方米,发现3处古人类用火遗迹,出土了石锤、石核、石片、石器、断块、碎屑等26000余件石制品和鹿、牛、马等500余件动物化石;其旧石器时代遗存由下至上分别埋藏于河流阶地砂砾层、黄土状地层和原生的L1黄土层中;据光释光测年,绝对年代在距今30万年至4万年前后。

三、石器技术演变

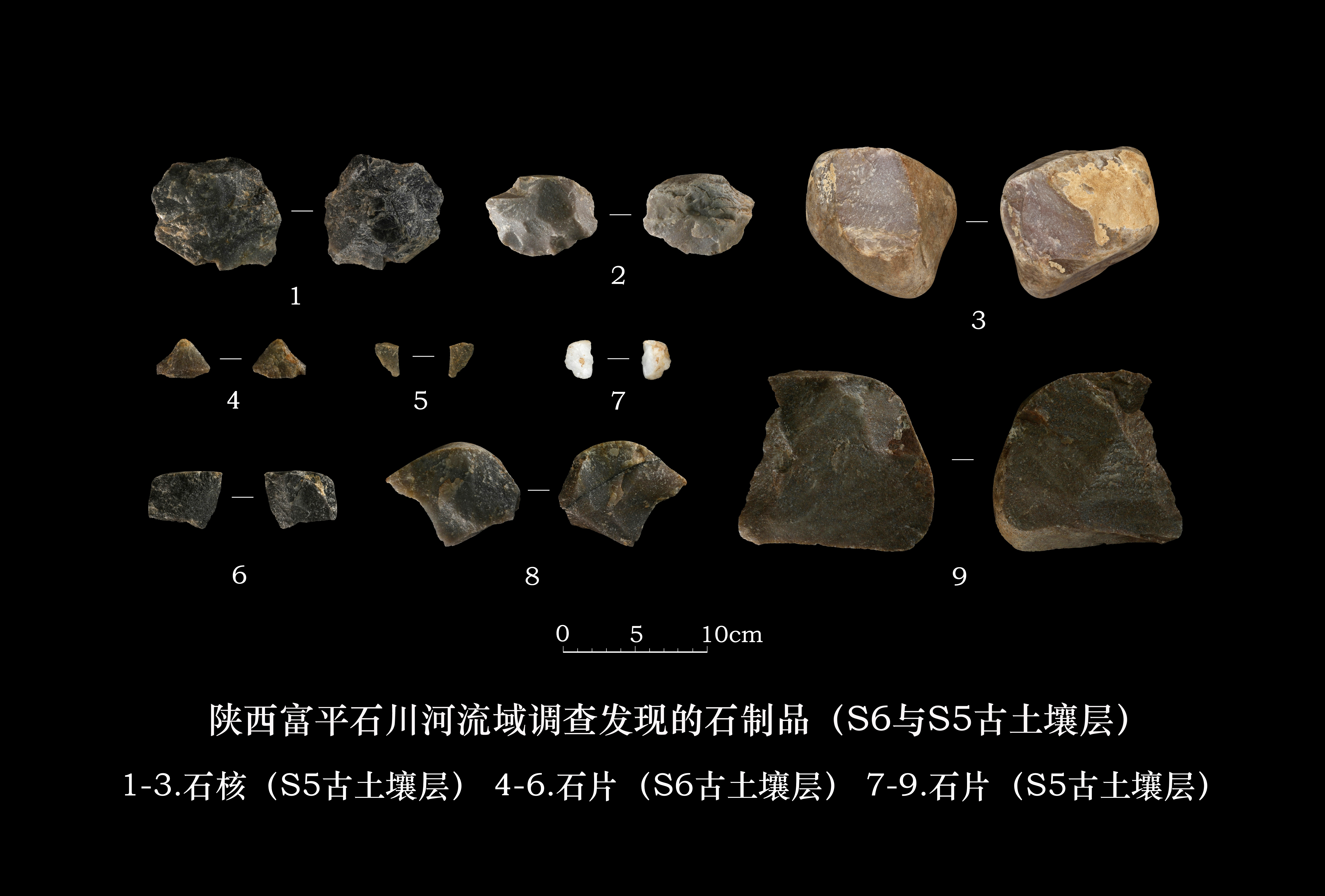

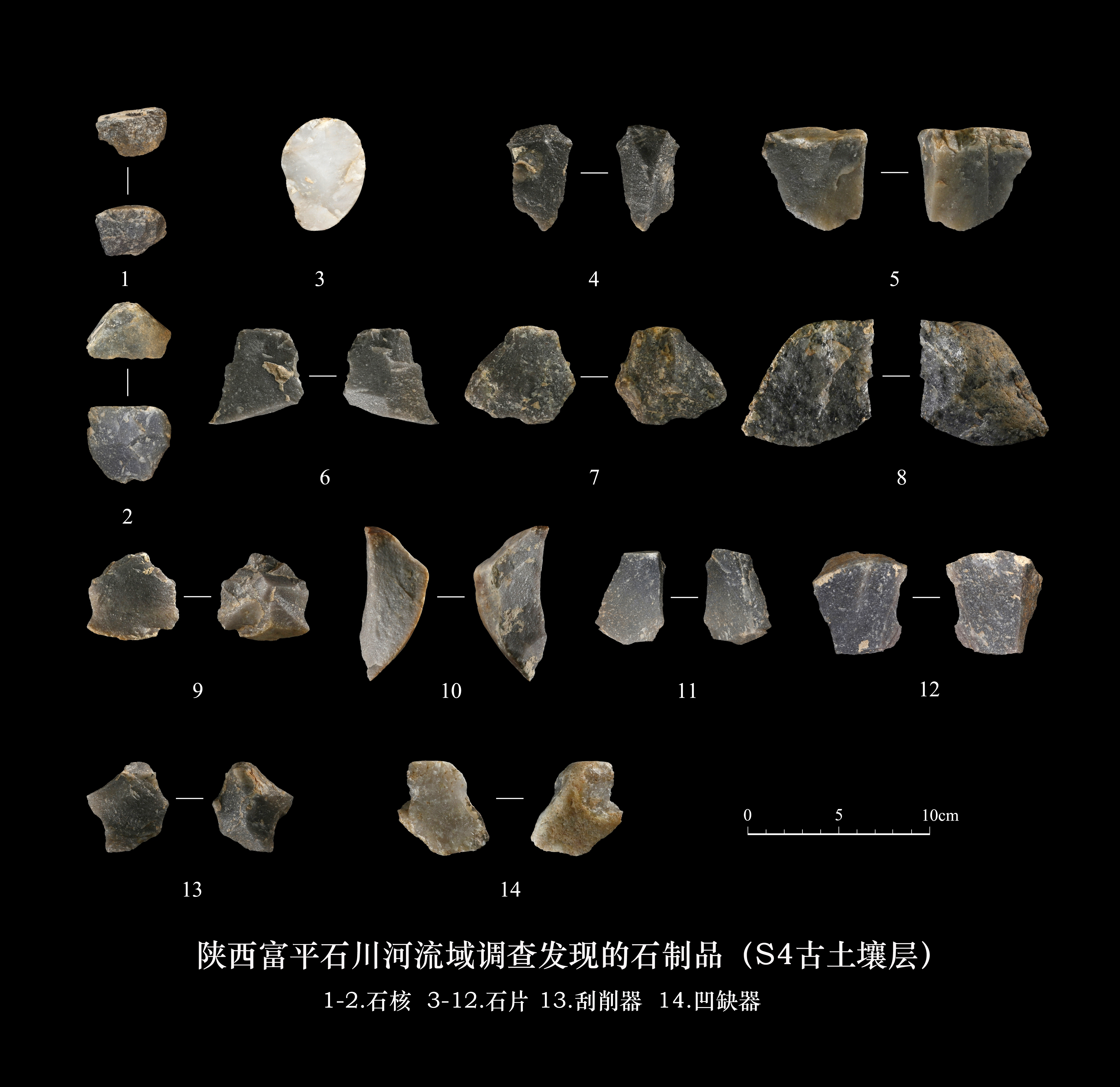

该区域古人类的石器技术整体上属于石片石器技术体系,从早到晚表现出连续发展、不断精进的特点。

距今60多万年至30万年间的石制品原料以石英岩为主,石英次之;剥片多采用硬锤锤击法直接剥片;石器多见中小型的刮削器、凹缺器,修理多较简单,属于典型的石片石器技术。

距今约30万年至7万年前后的石制品原料仍以石英岩为主,同时石英的比例增大,新出现了较规范的盘状石核、单台面定向剥片石核;石器以中小型的刮削器为主体,凹缺器、尖状器、石锥亦较多,还有少量的砍砸器、手斧、手镐等重型工具,石器技术呈现出复杂化的趋势。

距今约7万至3万年左右的石制品数量相对较少,基本延续了前一阶段的技术面貌,并表现出逐步小型化、规范化、精细化的特点,呈现出旧石器时代中期向晚期过渡的特点。

四、学术价值与社会影响

第一,填补了陕西省渭北中部广大区域旧石器遗址考古发现的空白,集中展现了渭北地区古人类距今60多万年前以来长时段的生活图景。第二,首次在渭北地区发现了原位埋藏的手斧、手镐、盘状石核等重要遗物,丰富了黄河中游地区旧石器文化的内涵,为探讨阿舍利技术石制品组合的分布范围及其所反映的人群扩散与技术适应等问题提供了新线索。第三,初步搭建起了渭北黄土高原与关中盆地过渡地区长达60多万年的旧石器文化发展演变序列。

由于该遗址的考古工作成效显著,先后获评国家文物局组织评选的“2024中国重要考古发现”,陕西省考古学会组织评选的“2024年陕西六大考古新发现”。当地相关政府和工程建设单位高度重视,实现了文物保护与经济社会发展的同频共振,使得朱黄堡遗址大部分文化堆积区得以原址保护。

陕西富平石川河流域旧石器时代遗址群项目点评

钱耀鹏 教授

伟德国际1946官方网

陕西省富平石川河流域旧石器时代遗址群的考古工作取得突出成果,其研究区域由秦岭山地扩展至黄土高原地带,通过以学术课题为导向的研究策略,成功将基建配合项目与学术攻关相结合,为解决旧石器时代关键学术问题提供了重要实证。该遗址群对于现代人类起源这一重大考古学命题具有特殊价值,其文化序列自距今60万年至3万年持续发展,石器制作技术呈现渐进精细化趋势,器物类型持续丰富,文化发展连续性特征显著,为探索中国境内古人类连续演化理论提供了关键性证据。

在方法论层面,该遗址群考古发现显示出重要突破。发掘清理的用火遗迹对旧石器时代人类行为研究具有特殊学术价值,此类遗迹可作为探寻古人类活动面的重要线索,探寻和确认旧石器时代的旷野遗址。值得关注的是,遗址群年代下限已延伸至距今3万年,若能在后续工作中发现旧石器时代晚期至新石器时代早期过渡阶段的遗存,将极大推动旧-新石器过渡时期人类居址模式研究。目前学界关注的焦点问题,包括人类何时彻底脱离天然洞穴生存模式、转向河流阶地定居的演变过程,仍需依托更多类似石川河流域的考古发现予以解答。

从区域文化比较视角观察,该遗址群与山西、宁夏水洞沟等旧石器时代旷野遗址存在研究的关联性。若能系统构建石川河流域旷野遗址群与其他遗迹的组合关系,将进一步提升该遗址群的学术价值。在理论建构方面,遗址群的连续性文化发展特征,为吴新智院士提出的“连续进化附带杂交”理论提供了新的考古实证,同时也为国际学界关于现代人起源的学术论争(从线粒体“夏娃”理论到区域演化理论)贡献了中国材料。未来研究需进一步整合地层学、类型学与年代学证据,深入解析古人类技术演进与生存策略转变的内在关联。